十三届全国人大一次会议3月5日开幕,国务院总理李克强在政府工作报告中回顾5年“成绩单”时提到,深海探测等重大创新成果不断涌现。

深海蕴藏着丰富的资源,是人类未来发展的蓝色空间,是国家和民族长远发展的战略新疆域。

深海中也有许多未知的奥秘。例如在阳光无法抵达的万米深渊仍有生命存在,是怎样的环境孕育了深海生命体?它们与环境之间如何进行物质能量交换?深海热液体系如何孕育独特的矿产资源和生物资源?

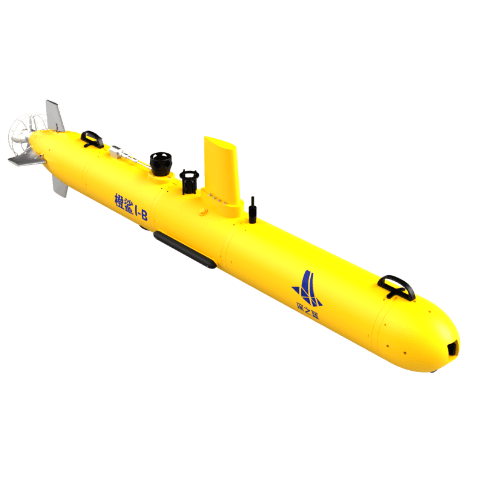

2018年,中科院将执行第三次深渊科考,4500米载人潜水器“深海勇士”号将开始试验性运行,一场场“大戏”即将在深海“舞台”上演。

作为业主单位,中科院深海科学与工程研究所负责航次安排的人士告诉记者,按照计划,今年4500米载人潜水器“深海勇士”号将在南海、西南印度洋完成约50个下潜任务,其中包括在南海开展6个考古潜次。国产化及高效应用,使得“深海勇士”号使用成本大幅降低,未来将可比肩美国“阿尔文”号载人潜水器,具备国际市场竞争力。

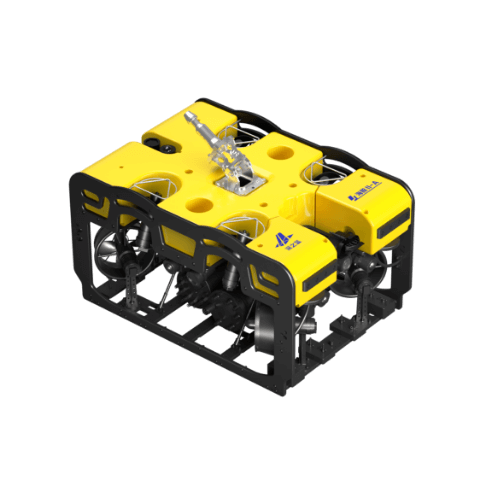

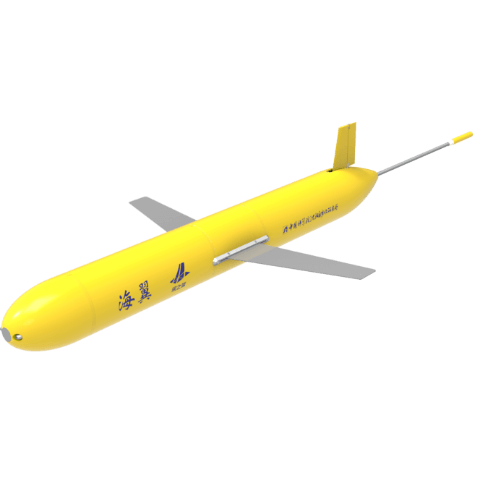

在2018年举行的全国海洋工作会议上,国家海洋局局长王宏透露,今年将推动实施“蛟龙探海”工程,加快建设国家深海基地南方中心、深海样品馆、深海综合观测业务化示范系统,建造大洋勘探工程船和深海高效综合调查船。启动“蛟龙”号业务化作业,推进潜龙二号(4500米级深海资源自主勘查系统)技术升级与应用,完成海龙三号(6000米勘查取样型无人遥控潜水器)和潜龙三号(4500米级自主潜水器)海试。

三、技术突破——全海深载人潜水器将刷新记录

“深海勇士”号为我国已投入使用的“蛟龙”号技术更新,以及正在研制的全海深载人潜水器奠定了中国制造的基础。所谓全海深载人潜水器就是指万米级载人潜水器。

“全海深载人潜水器建成投入使用后,将会创造新的‘中国深度’,进一步提升我国海洋探测能力与研究水平。”中船重工702所水下工程研究开发部主任、全海深载人潜水器总设计师叶聪说。

从水面到万米的海底,海水密度是变化的,温度也会变化。随着深度变化,浮力材料体积会缩小,因为有一定吸水,重量会增加。

2018年初,中科院理化所为全海深载人潜水器研制的全新浮力材料开展了定型测试,即将开始正式生产。

叶聪说,进行定型测试的浮力材料样品,是运用多种不同的工艺路线研制的,测试是为了选择一种更优的方案,运用到真正生产中。全部浮力材料都必须首先经历模拟万米水下压力环境的保压试验,测试材料是否能够满足实际工作环境要求。在此之后,工作人员对浮力材料抽取多种类型的样品,进行不同项目的测试。

全海深载人潜水器包括9大关键技术,载人球壳、浮力材料等关键技术要实现产品定型,“通俗地说,是骡子是马,得拉出来遛遛了。”叶聪表示。

4500米载人潜水器立项时,定下的目标之一是带动一批深海通用技术和产业的发展,将装备国产化率提高到85%以上,实际国产化率达到95%。叶聪觉得,“全海深载人潜水器装备国产化率不会低于这一比例。”

来源:《科技日报》2018年3月7日